top of page

共同墓地に曼殊沙華/©堀内洋助

谷中村史跡保全ゾーン

いにしえの暮らしをいまに伝える

旧谷中村合同慰霊碑

「雷電神社」は村を守る最後の砦

史跡保全ゾーンの南側には、雷電神社跡、延命院跡、共同墓地のある小高い丘があります。雷電神社は残留民家屋16戸が強制破壊された後も、そのまま堤内に建っており、田中正造たちが谷中村復活の活動拠点としていました。また共同墓地には住民の墓石や住職の墓標(無縫塔:むひょうとう)、十九夜塔が数基点在しています。

秋の彼岸の頃は、この丘一帯が曼殊沙華(まんじゅしゃげ:ヒガンバナの別名)の赤一色に染まります。木の葉のそよぎに乗せて村を失った人々の悲しみがかすかに伝わってくるようです。

洪水を前提とした建造物

現在、渡良瀬遊水地の一角には旧谷中(やなか)村の中心地が「谷中村史跡保全ゾーン」として保存され、当時の村民の暮らしを偲ばせています。

売店前に広がる芝生を抜けて左方向に進むと谷中村役場跡の標識がみえます。役場は大地主で村長も務めた大野孫右衛門の水塚(みつか)にありました。水塚は、洪水の際の避難場所として屋敷内に作られた土盛りや、その上に設けられた建物のことです。

©渡良瀬遊水地歴史・自然ガイド

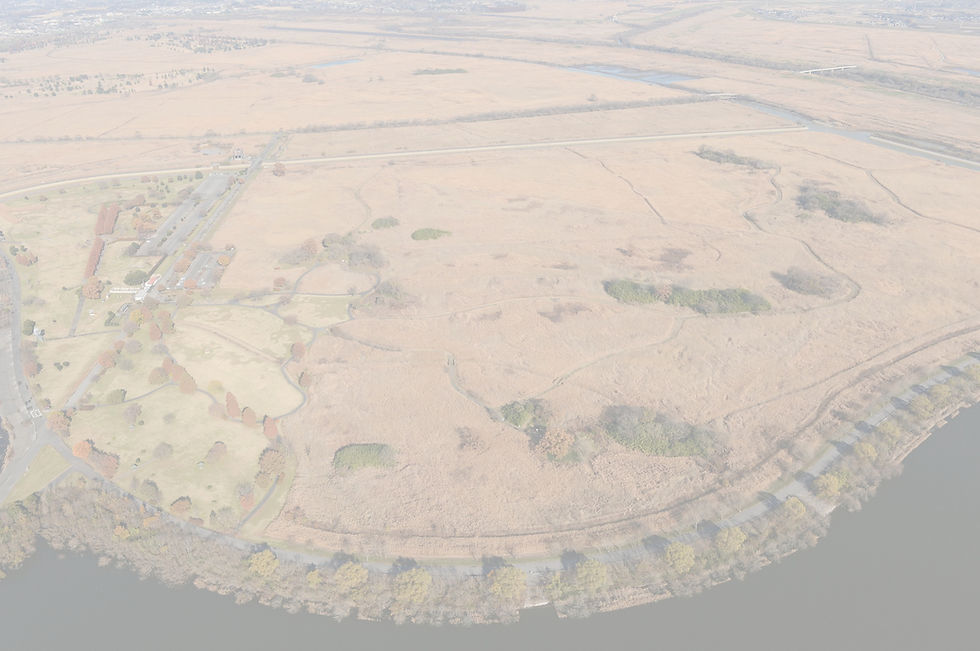

遊水地空撮(トリミング)©堀内洋助

谷中湖の“ハート”が語るもの

史跡保全ゾーンの東側には、雑木や竹林に覆われた屋敷跡や水塚が連なり、明治の頃の暮らしと文化をいまに伝えています。現在は遊水地のシンボルとなったハート形の谷中湖ですが、当初は丸い形を計画していました。ハートの形は、昭和47(1972)年の谷中湖造成時、共同墓地一帯を沈めないようブルドーザーに身を挺した、谷中村の子孫たちの攻防によってできた形なのです。

旧谷中村の空撮/©堀内洋助

bottom of page